Le scelte del consumatore (o “teoria del consumatore“) sono un concetto fondamentale dell’economia politica (in particolare della microeconomia), e in questo post lo analizzeremo nel dettaglio.

Ogni consumatore compie le proprie scelte di acquisto con l’obiettivo di massimizzare la propria soddisfazione (o utilità), tenendo però conto di alcuni vincoli. Il più importante è il reddito disponibile, che limita la quantità e il tipo di beni e servizi che può permettersi. A questi si aggiungono eventuali vincoli legislativi, come tasse o regolamentazioni sui prodotti.

Ma come prende effettivamente le sue decisioni un consumatore? E in che modo il suo budget condiziona le sue scelte? Lo scopriremo esplorando i meccanismi che guidano il comportamento economico degli individui.

- Proprietà delle preferenze dei consumatori

- Le scelte del consumatore: Utilità

- Il vincolo di bilancio nelle scelte del consumatore

- Le scelte del consumatore soggetto a vincoli – Ottimo del consumatore

- Domande e risposte sulle scelte del consumatore

- Conclusioni sulla teoria del consumatore

Proprietà delle preferenze dei consumatori

Per studiare la teoria del consumatore, ci basiamo su tre ipotesi di base, le proprietà delle preferenze dei consumatori, che sono le seguenti (clicca su ciascuna tavola per sapere di più):

il soggetto economico ha una conoscenza completa delle sue possibilità di scelta e dell’utilità derivante dalla scelta (in altre parole ha razionalità illimitata).

le preferenze riguardo i beni devono essere coerenti tra esse. Se il consumatore preferisce a rispetto a b, e b rispetto a c, allora dovrà preferire a rispetto a c.

Si assume che le scelte del consumatore non siano mai incoerenti tra loro (per citare l’esempio precedente, non è presa in considerazione l’ipotesi che il consumatore preferisce c ad a).

Significa, in sostanza, che il consumatore preferisce sempre consumare quantità maggiori di un bene, piuttosto che quantità inferiori.

Non è prevista l’ipotesi che il consumatore sia “sazio”.

Le scelte del consumatore: Utilità

L’utilità è il concetto economico che descrive la capacità di un bene o servizio di soddisfare un bisogno o un desiderio di un consumatore. Ogni volta che scegliamo cosa acquistare, valutiamo inconsciamente quale opzione ci darà il maggior beneficio rispetto al costo che dobbiamo sostenere.

L’obiettivo di ogni consumatore è quindi quello di massimizzare la propria utilità, cercando di ottenere la massima soddisfazione possibile con le risorse a disposizione. Tuttavia, questa scelta è influenzata da diversi fattori, come il reddito, le preferenze personali, il prezzo dei beni, e persino aspetti psicologici o culturali.

Ma come si misura l’utilità? Gli economisti hanno sviluppato diverse teorie per rispondere a questa domanda. Per evitare di rendere questo post troppo lungo, abbiamo creato un approfondimento dedicato all’argomento, che puoi leggere cliccando sul pulsante qui sotto!

Puoi visitare quel post per approfondire il concetto di utilità.

Ai fini di questo argomento, qui, ci interessa soltanto sapere che:

- I consumatori preferiscono sempre consumare di più (per il principio di non sazietà)

- L’utilità del consumatore cresce sempre meno via via che si consumano quantità maggiori di un bene (ad esempio, se un consumatore vuole consumare pizza, il primo trancio gli darà una grande utilità; i tranci successivi gli daranno un’utilità sempre inferiore. Se consumasse mille tranci, il millesimo trancio gli darà comunque un’utilità positiva (detta utilità marginale), ma sempre inferiore rispetto a quella che gli ha dato il primo trancio consumato).

Mappare l’utilità del consumatore – Scelte del consumatore

Parleremo brevemente del concetto di curva di indifferenza e dei suoi tratti salienti.

In altre parole, diremo soltanto quello che ci serve per capire la teoria del consumatore in generale!

Se vuoi approfondire il concetto, puoi visitare il post dedicato specificamente alle curve di indifferenza cliccando sul pulsante qui sotto:

Ma adesso torniamo a noi.

Abbiamo rimandato sopra ai concetti di utilità totale e marginale.

Quei concetti si basano sulla misurazione dell’utilità del consumatore in senso cardinale (ovvero in senso assoluto).

Tuttavia, c’è un altro modo di misurare l’utilità dei consumatori. Gli economisti rappresentano dei panieri di beni (ovvero delle combinazioni di beni)che danno al consumatore la stessa utilità attraverso la cosiddetta curva di indifferenza.

Nella curva di indifferenza, l’utilità è espressa in modo ordinale (anziché cardinale).

D’accordo, ma cos’è esattamente una curva di indifferenza?

Molto semplice, è una curva che rappresenta diverse combinazioni di due beni che una persona può consumare, e che gli danno la stessa utilità.

È una funzione che esprime utilità costante lungo se stessa, data dalle diverse combinazioni di beni.

Lungo una curva di indifferenza il consumatore ha la stessa utilità

Vediamo meglio di che si tratta. Prima parliamo di come rappresentare le preferenze del consumatore attraverso la mappa delle sue preferenze, e poi della curva di indifferenza.

La mappa delle preferenze

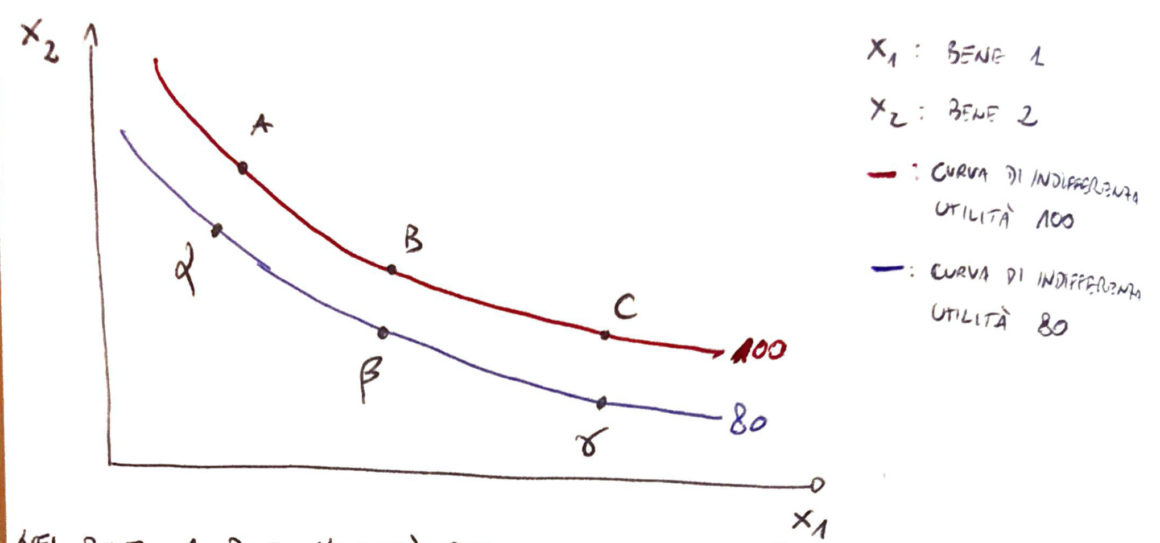

Consideriamo che il consumatore possa scegliere di consumare una combinazione di due beni: x1, x2.

Possiamo rappresentare sugli assi cartesiani i vari panieri di beni (ossia le combinazioni dei due beni)che il consumatore può consumare, e l’utilità che gli da ciascun paniere.

Scorri le slide qui sotto

La curva di indifferenza

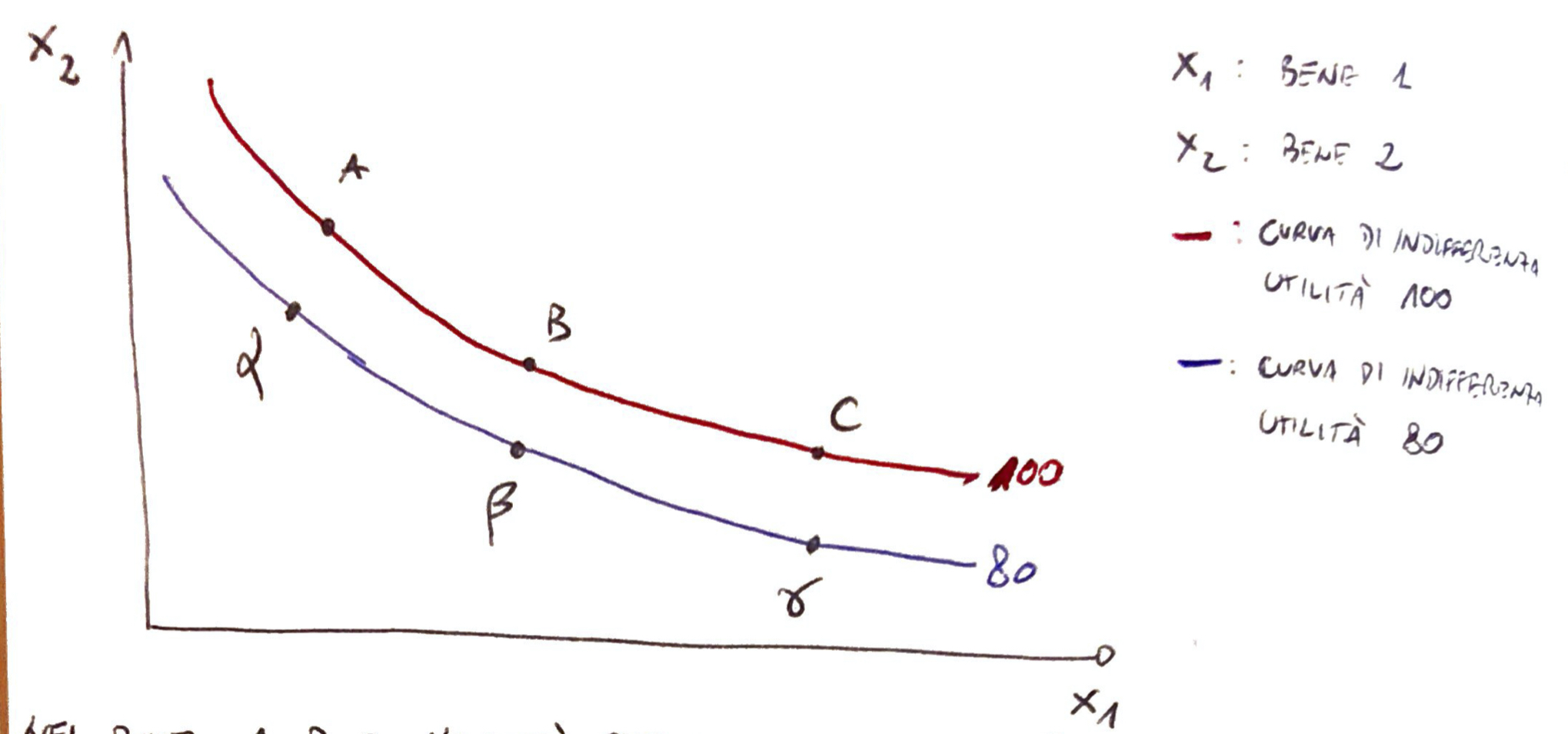

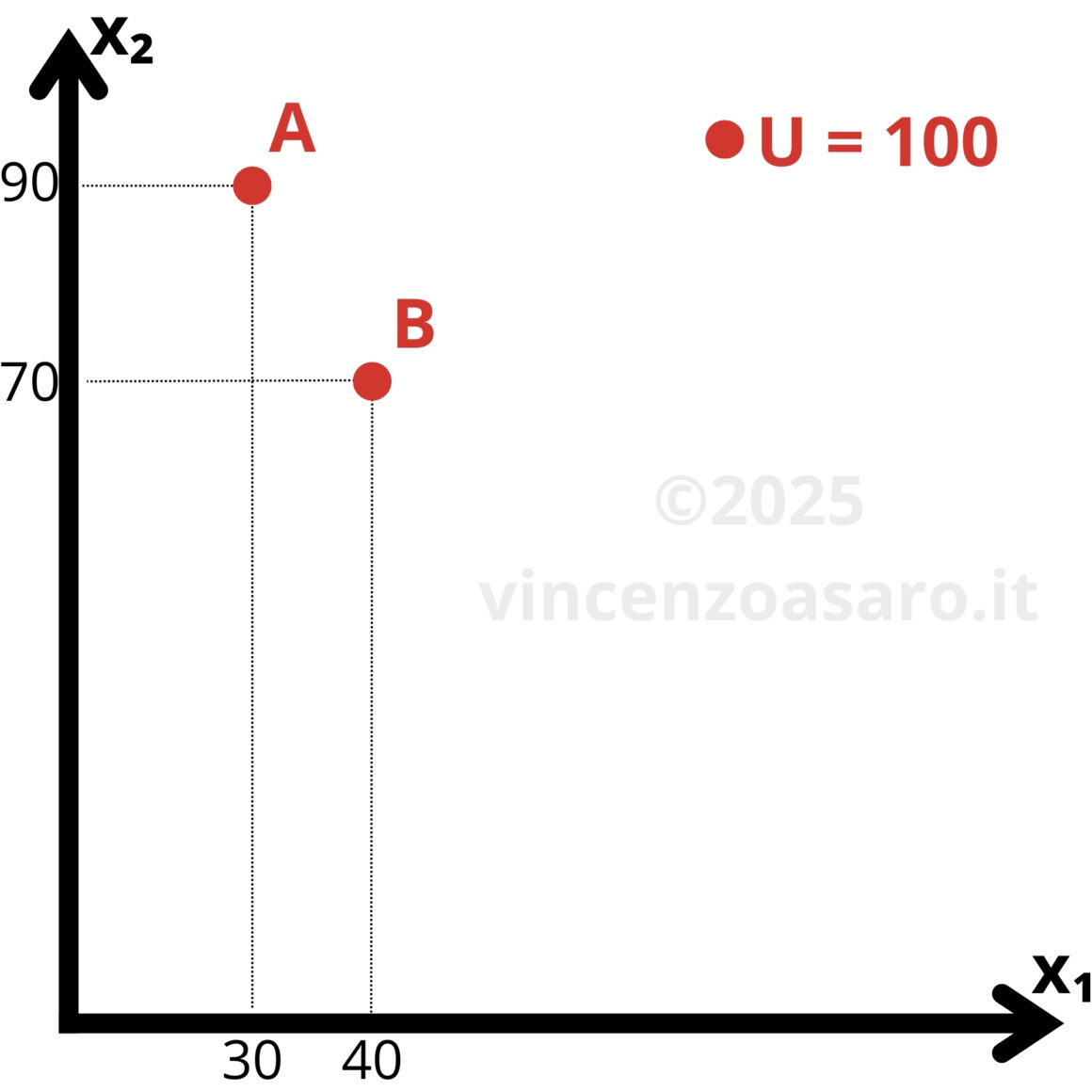

La curva di indifferenza rappresenta tutti i panieri di beni che danno al consumatore la stessa utilità.

Un consumatore è indifferente tra il consumo di due panieri diversi sulla stessa curva di indifferenza.

In fin dei conti, ciò che a lui interessa è l’utilità che ottiene dal consumo del paniere di beni.

Se l’utilità è la stessa, per lui è indifferente.

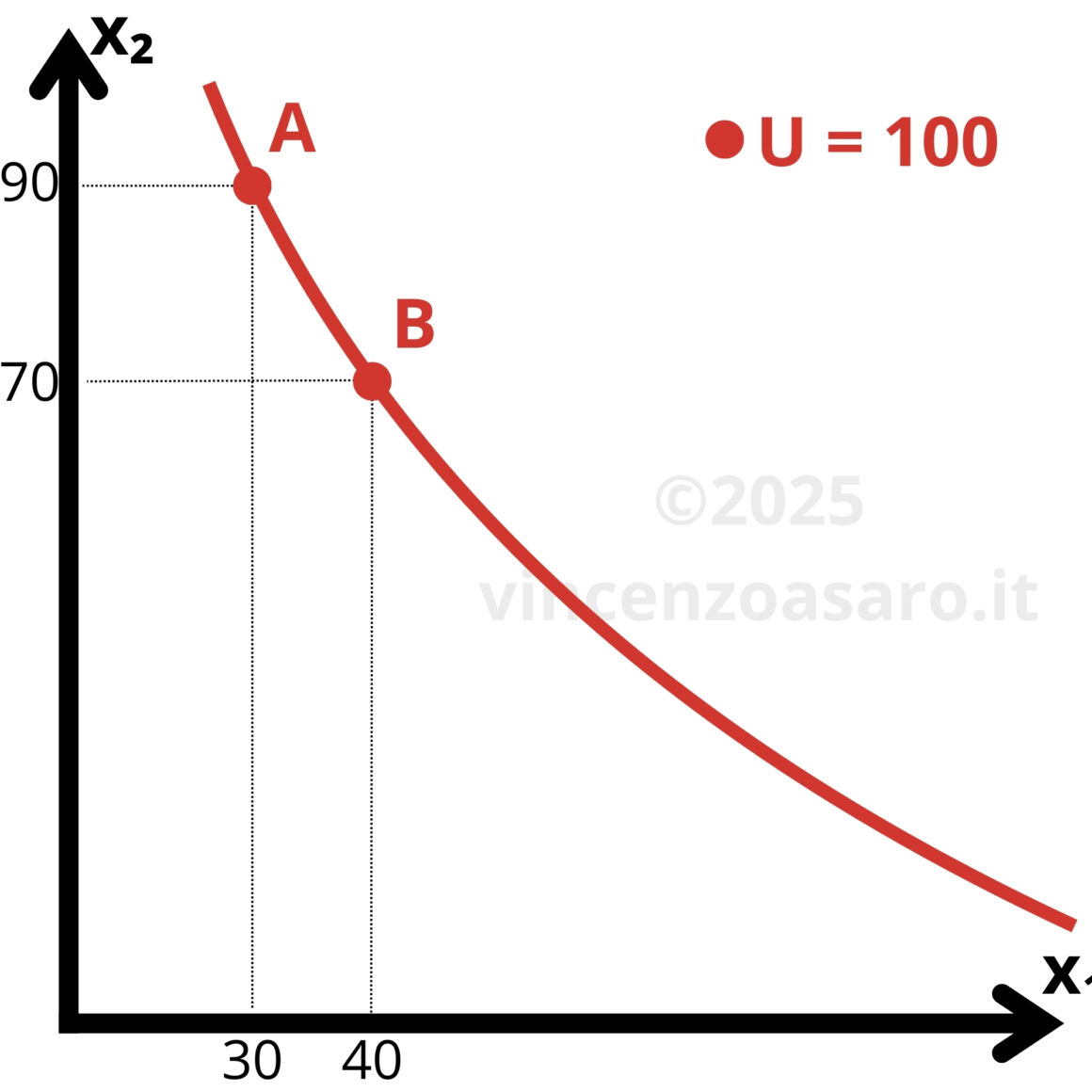

Vediamolo un po’ meglio nel seguente grafico.

Nei punti A,B,C l’utilità che il soggetto trae è sempre 100, ciò che cambia è la diversa combinazione dei due beni (x1, x2).

In A il soggetto consuma meno x1 e più x2 mentre nel punto C, il soggetto consuma meno x2 e più x1 .

Il punto B sta nel mezzo.

Lo stesso ragionamento vale per i punti alfa, beta e gamma, in cui però l’utilità è 80.

Lungo tutti i punti della curva di indifferenza rossa, l’utilità totale è 100.

Ciò che cambia è quante unità di x1 e di x2 si consumano.

Lungo tutti i punti della curva blu, invece, l’utilità totale è di 80.

È indifferente in quale punto della curva il consumatore si posizioni; l’utilità totale rimane uguale.

Una (quella rossa)con utilità 100.

L’altra (quella blu)con utilità 80.

La pendenza della curva di indifferenza – Saggio Marginale di Sostituzione (SMS) o Marginal Rate of Substitution (MRS)

La pendenza della curva di indifferenza viene chiamata Saggio Marginale di Sostituzione (SMS).

In inglese, viene abbreviato con MRS (Marginal Rate of Substitution).

Il SMS indica a quante unità di un bene devo rinunciare per ottenere un’unità aggiuntiva dell’altro bene.

È sempre negativo.

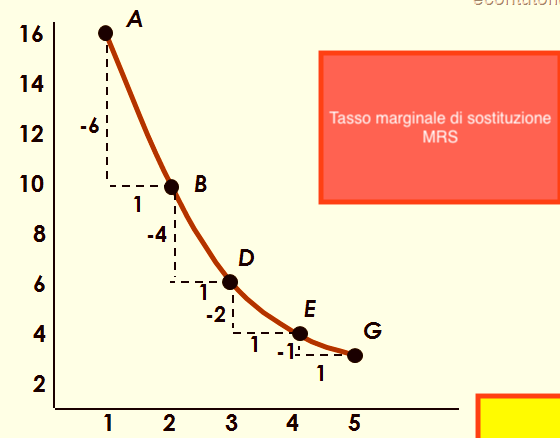

Osserviamo un grafico per capirlo meglio.

Come si può vedere, per passare da A a B, il consumatore rinuncia a 6 unità di un bene per ottenerne una dell’altro bene.

Poi, per passare da B a D, rinuncia a 4 unità per l’unità aggiuntiva dell’altro bene.

Successivamente, per passare da D ad E rinuncia soltanto a due unità, e così via.

Osserviamo che il SMS è via via minore. All’inizio il consumatore deve rinunciare a 6 unità di un bene per ottenerne una aggiuntiva dell’altro bene. Poi rinuncerà soltanto ad una unità del bene per ottenerne una aggiuntiva dell’altro.

Un concetto chiave della teoria economica è che, man mano che sostituisci sempre più unità di un bene con un altro, sei disposto a rinunciare a sempre meno unità di Y per ottenere X. In altre parole, più hai di X, meno sei disposto a sacrificare Y per ottenerne ancora.

Questa regola è chiamata legge dei saggi marginali di sostituzione decrescenti.

Come si calcola l’utilità di ciascuna curva di indifferenza?

L’utilità di ciascuna curva di indifferenza è data dalla somma delle utilità dei due beni presi in considerazione.

L’utilità di ciascuna curva di indifferenza è data dalla somma delle utilità dei due beni presi in considerazione.

Nell’ultimo grafico si vede come la somma di due curve di utilità totale convergano nella curva di indifferenza disegnata in rosso.

Come già detto, c’è un post dedicato alle curve di indifferenza, in cui si tratta l’argomento più nello specifico, e si vedono anche i casi particolari (beni perfetti sostituti e perfetti complementi).

Il vincolo di bilancio nelle scelte del consumatore

Abbiamo parlato all’inizio di questo post del principio di non sazietà.

Immagina di poter comprare tutto quello che vuoi, senza limiti di soldi. Se fossi un consumatore razionale, continueresti a riempire il carrello all’infinito, anche per cose che ti danno pochissimo beneficio. Questo è il principio di non sazietà: se non avessimo vincoli di budget, continueremmo a consumare senza fermarci mai.

Ma nella realtà c’è un problema… il portafoglio! Il nostro reddito mette un freno ai desideri: non possiamo acquistare tutto quello che vogliamo, perché i soldi a disposizione sono limitati. Quindi dobbiamo fare delle scelte, cercando di ottenere il massimo con quello che abbiamo!

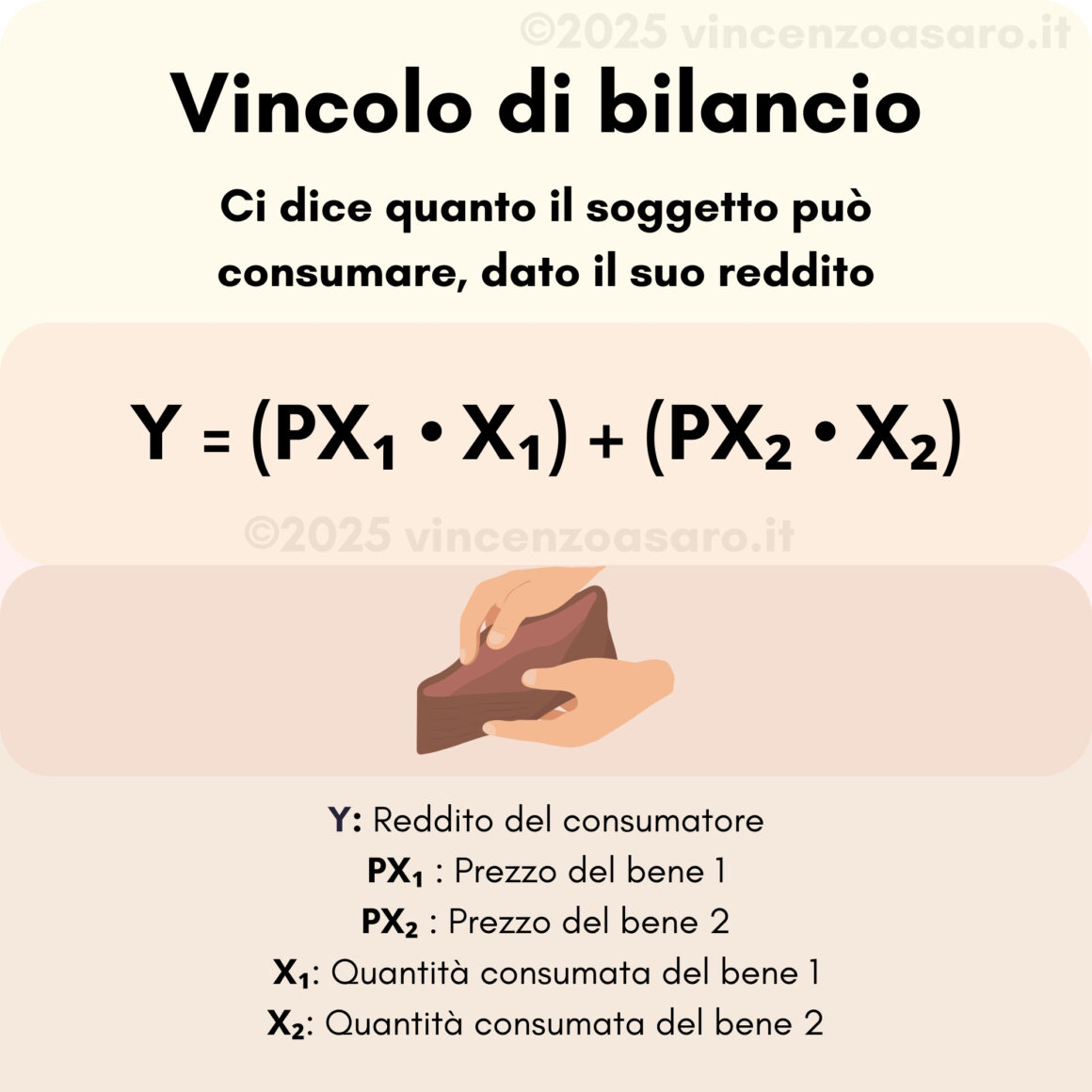

Questo limite, in economia, è rappresentato dal vincolo di bilancio. Vedremo in maniera semplice cos’è e come si rappresenta.

Per semplicità ipotizziamo che il consumatore consumi tutto il suo reddito per due soli beni: X1, X2.

Definiamo:

Y: Reddito del consumatore

PX1 : Prezzo del bene 1

PX2 : Prezzo del bene 2

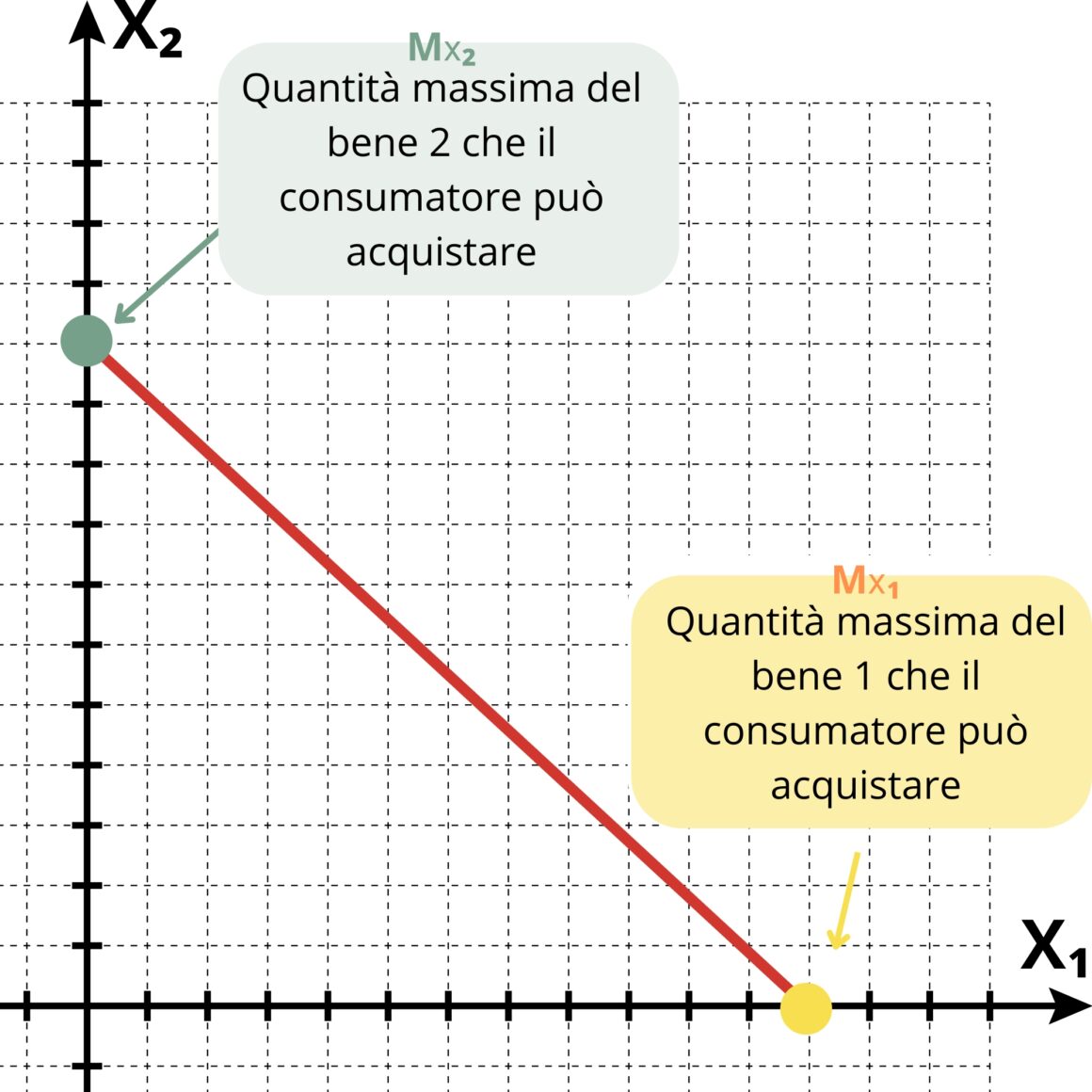

MX1 : La quantità massima di X1 che il soggetto può acquistare in base al suo reddito

MX2 : La quantità massima di X2 che il soggetto può acquistare in base al suo reddito

Cosa succederebbe se il consumatore spendesse tutto il suo reddito per comprare il bene 1?

In quel caso la quantità acquistata del bene 2 sarebbe zero

X2 = 0

Se la quantità acquistata di X2 fosse zero, e cioé il consumatore spendesse tutto il suo reddito (Y) solo per il bene x1:

MX1 = Y / px1

Cosa succederebbe se il consumatore spendesse tutto il suo reddito per comprare il bene 2?

Vale lo stesso ragionamento, ma per l’altro bene. In questo caso, la quantità acquistata del bene 1 sarebbe zero:

X1=0

se la quantità acquistata di X1 fosse zero, e cioé il consumatore spendesse tutto il suo reddito (Y) solo per il bene x2: avremo:

MX2 = Y / px2

Vedremo tra un attimo tutti questi punti rappresentati graficamente.

La pendenza del vincolo di bilancio

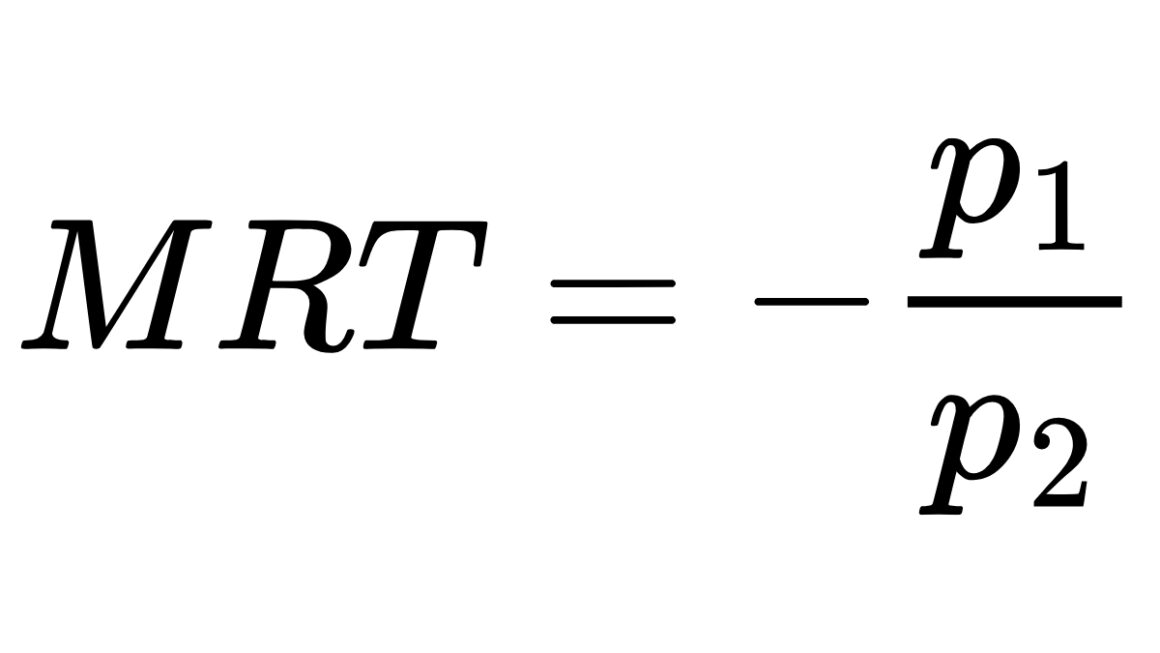

La pendenza del vincolo di bilancio è detta Saggio Marginale di Trasformazione – SMT.

In inglese si rappresenta con la sigla MRT – Marginal Rate of Transformation.

La pendenza del vincolo di bilancio dipende dai prezzi relativi dei due beni. Formalmente è rappresentato dal rapporto tra la derivata della quantità consumata del bene 2 diviso la derivata della quantità consumata del bene 1.

Ci dice a quanto del bene 2 il consumatore deve rinunciare per consumare un’unità aggiuntiva del bene 1.

Nel caso di vincolo di bilancio lineare, come quello che stiamo osservando qui, il saggio marginale di trasformazione è dato dal rapporto tra i due prezzi:

Solitamente, questo viene preso in valore assoluto.

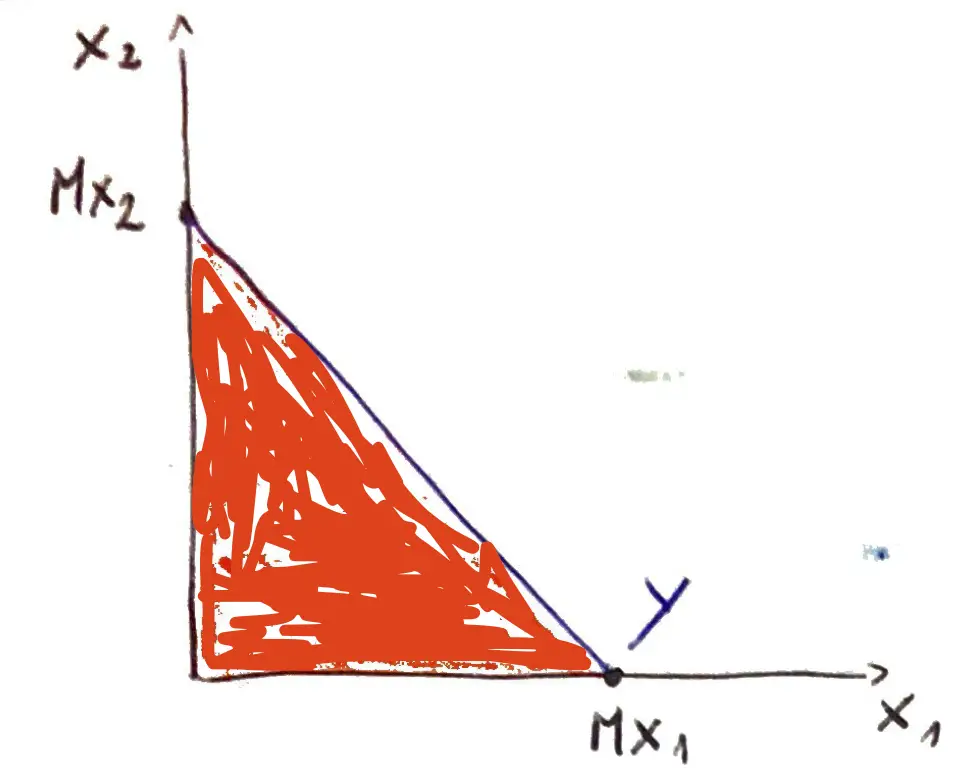

Rappresentazione grafica del vincolo di bilancio

Graficamente, il vincolo di bilancio si rappresenta come segue.

Osserviamo il grafico, e vediamo che il punto verde è MX2 – ovvero la quantità massima del bene 2 che il consumatore può acquistare, se spende tutto il suo reddito nel bene 2.

MX2 = Y / px2

Il punto in giallo, invece, sull’asse delle ascisse rappresenta la quantità massima del bene 1 che il consumatore può acquistare, se spendesse tutto il suo reddito per l’acquisto di quel bene (x2 = 0).

Per due punti, passa una sola retta (che è il nostro vincolo di bilancio).

La pendenza del vincolo di bilancio è MRT.

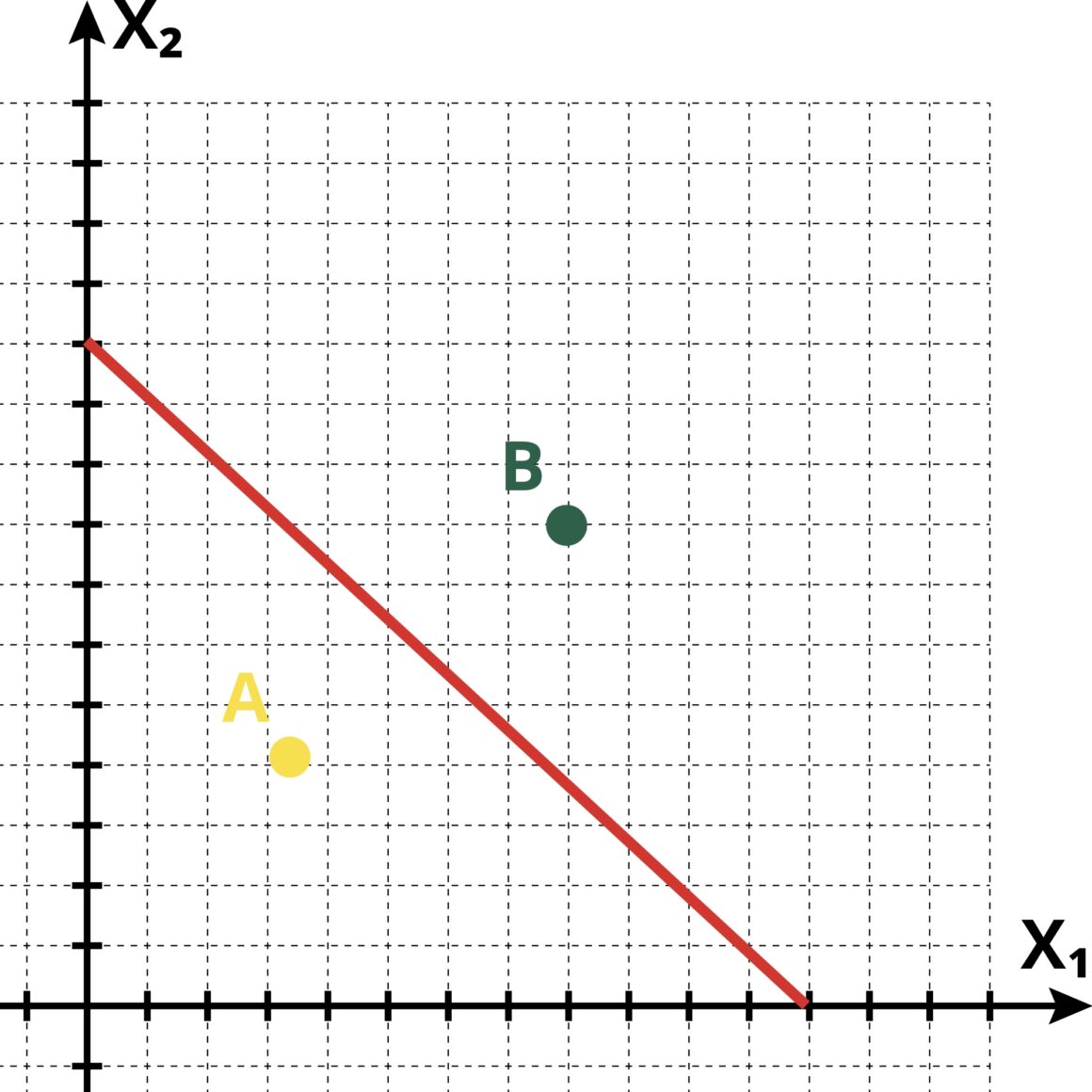

Abbiamo già parlato della mappa delle preferenze, e sappiamo che ciascun punto nel grafico contribuisce ad un paniere di beni.

Per il principio di non sazietà, il consumatore preferisce sempre avere di più. Dunque tra i panieri A e B nella seguente immagine, preferirà B.

Il consumatore preferisce B perché gli da di più sia del bene 1 che del bene 2.

Notiamo però che il paniere B è al di fuori del vincolo di bilancio. Comprare il paniere B per il consumatore non è possibile.

Il paniere A, invece, è possibile.

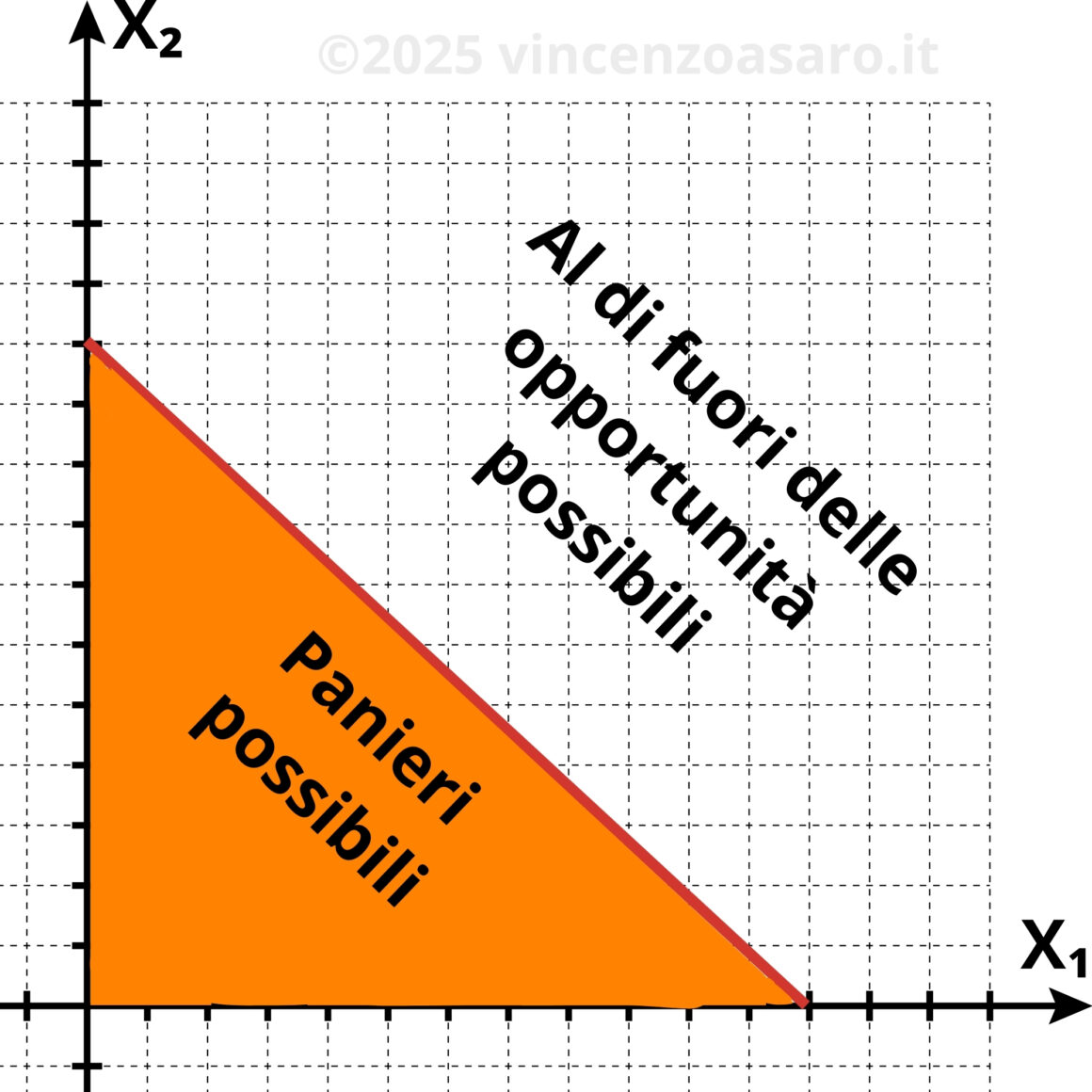

Il consumatore può acquistare tutti i panieri collocati sul vincolo di bilancio, oppure nell’area evidenziata in arancione nella seguente immagine:

Il consumatore si può collocare nell’area evidenziata, e su tutti i punti lungo la linea del vincolo di bilancio.

Per il principio di non sazietà citato all’inizio del post, il consumatore vorrà collocarsi lungo la linea del vincolo di bilancio, perché in qualsiasi altro punto nell’area colorata avrebbe la possibilità di acquistare dei beni aggiuntivi, traendo un’utilità.

Video sul vincolo di bilancio

Se preferisci imparare guardando un video, puoi vederne uno sul vincolo di bilancio qui sotto (preso dal nostro canale YouTube)

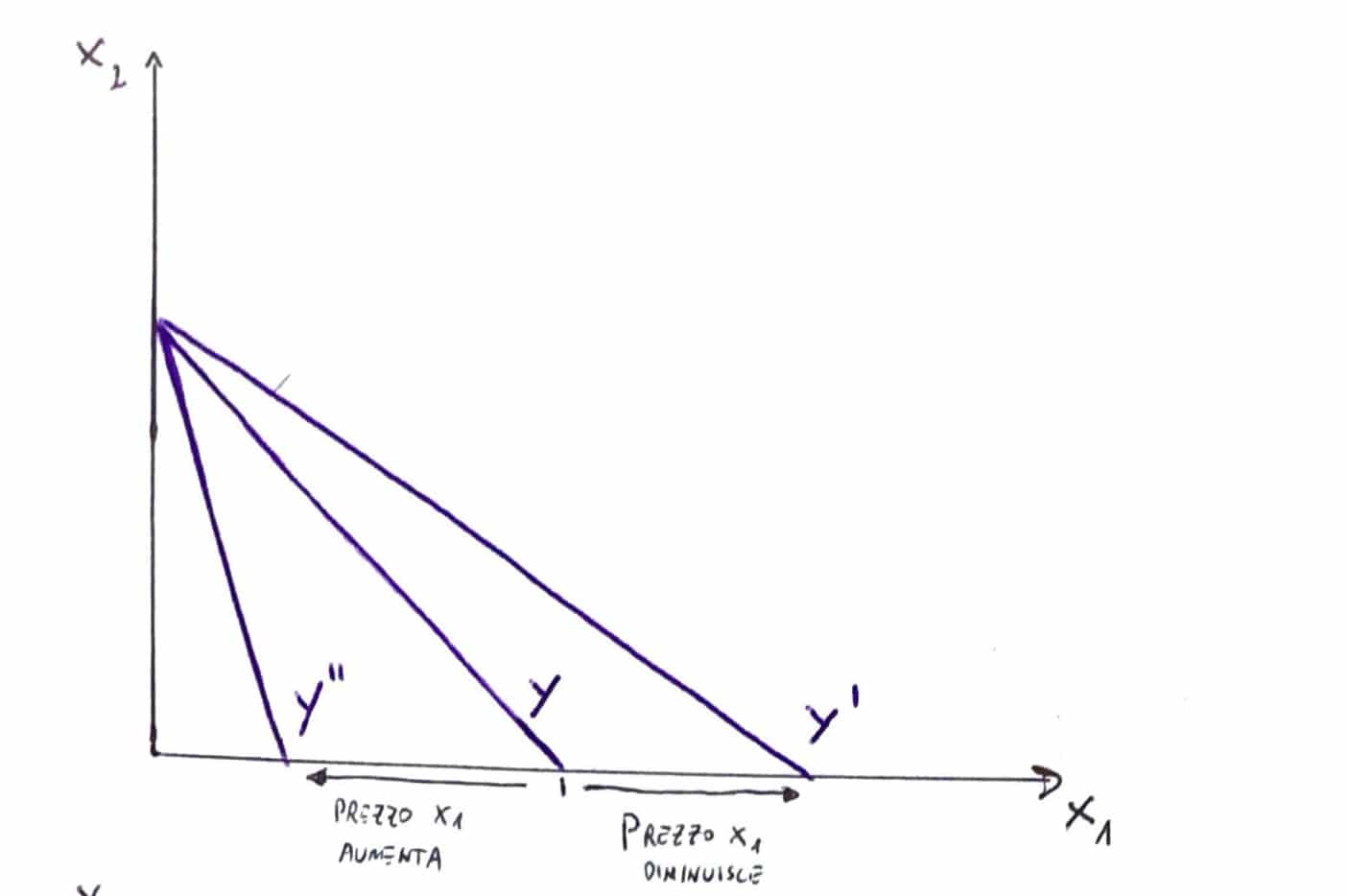

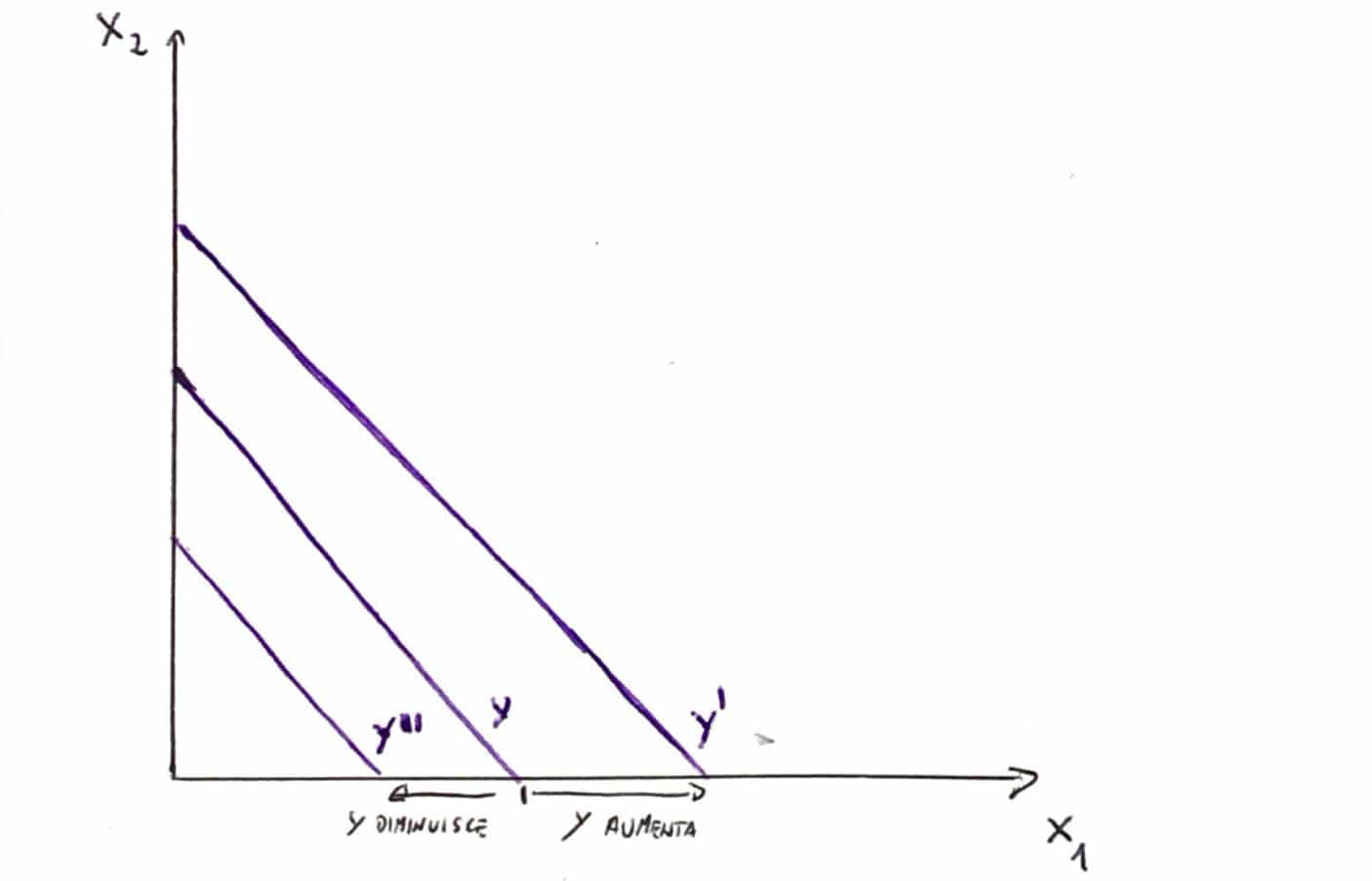

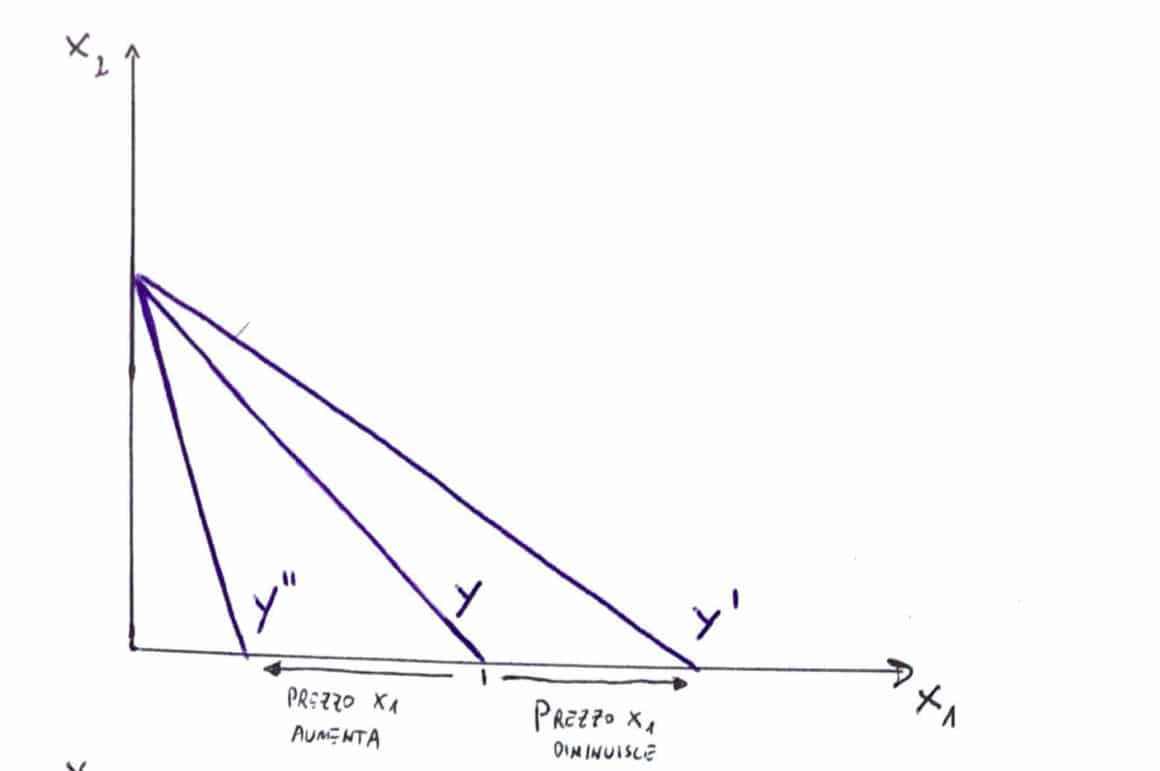

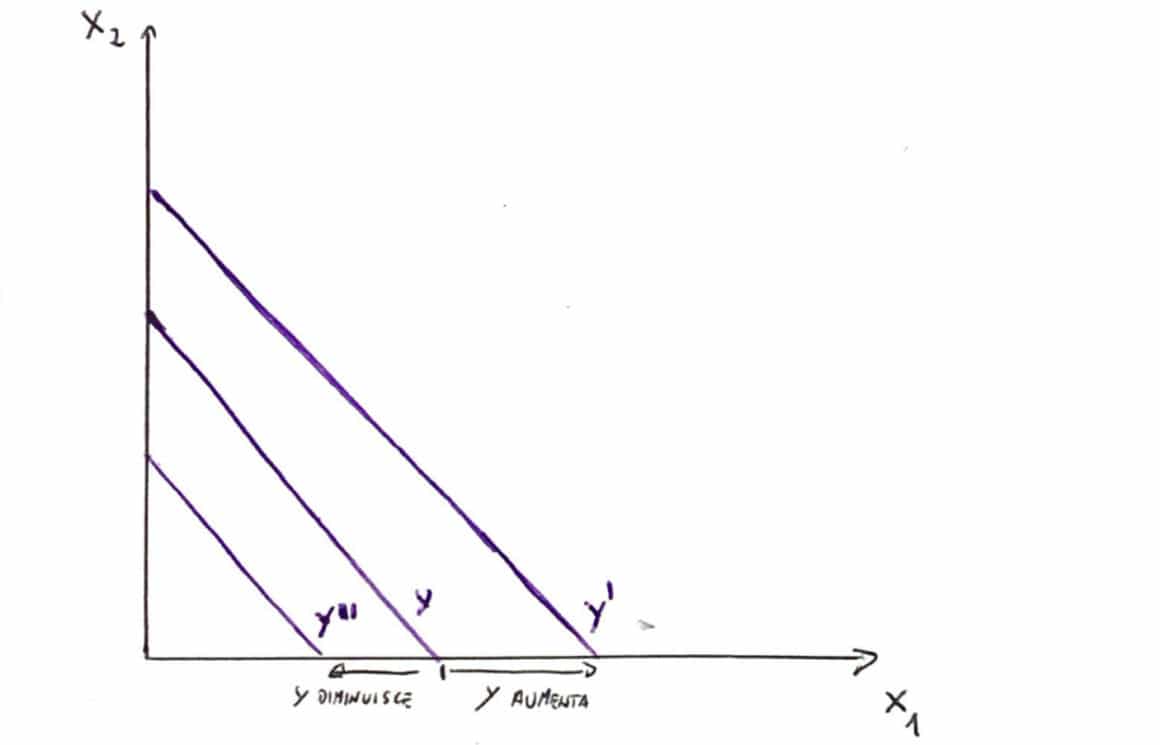

Cambiamenti del vincolo di bilancio

Il vincolo di bilancio può cambiare se c’è una variazione dei prezzi di uno o entrambi i beni, oppure se cambia il reddito del consumatore.

Vediamolo nel dettaglio nelle due slide qui sotto (scorri tra le slide):

Disegnare il vincolo di bilancio

Abbiamo visto come si sposti il vincolo di bilancio al variare del reddito o del prezzo. Ecco un video che parla nel dettaglio proprio di come disegnare il vincolo di bilancio.

Le scelte del consumatore soggetto a vincoli – Ottimo del consumatore

Finora abbiamo visto come si rappresentano le preferenze del consumatore (mappe delle preferenze, utilità, curve di indifferenza), e il vincolo di bilancio al quale il consumatore è sottoposto.

Quali sono le scelte del consumatore quando questo è soggetto al vincolo di bilancio? Quali panieri di beni sceglierà di consumare, tra quelli possibili?

Quale, tra le curve di indifferenza possibili, sceglierà il consumatore, in relazione al proprio vincolo di bilancio?

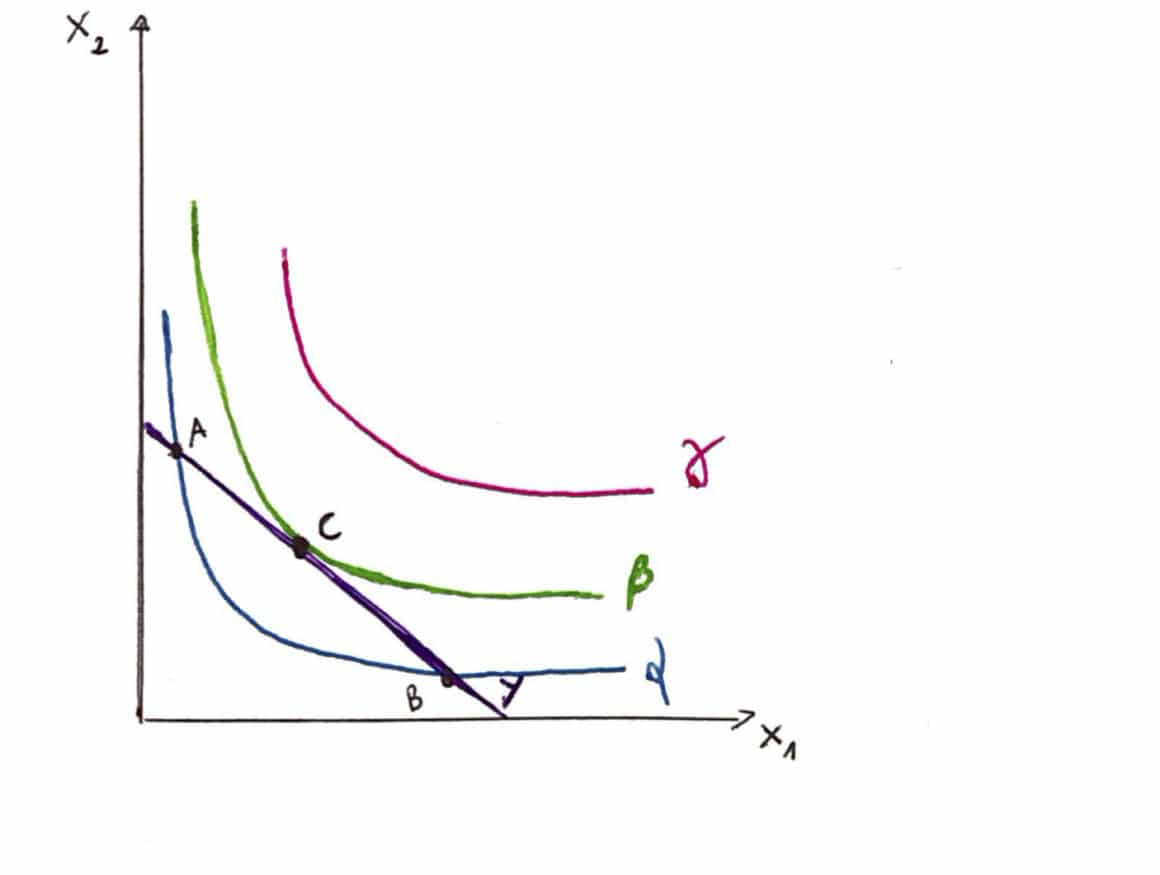

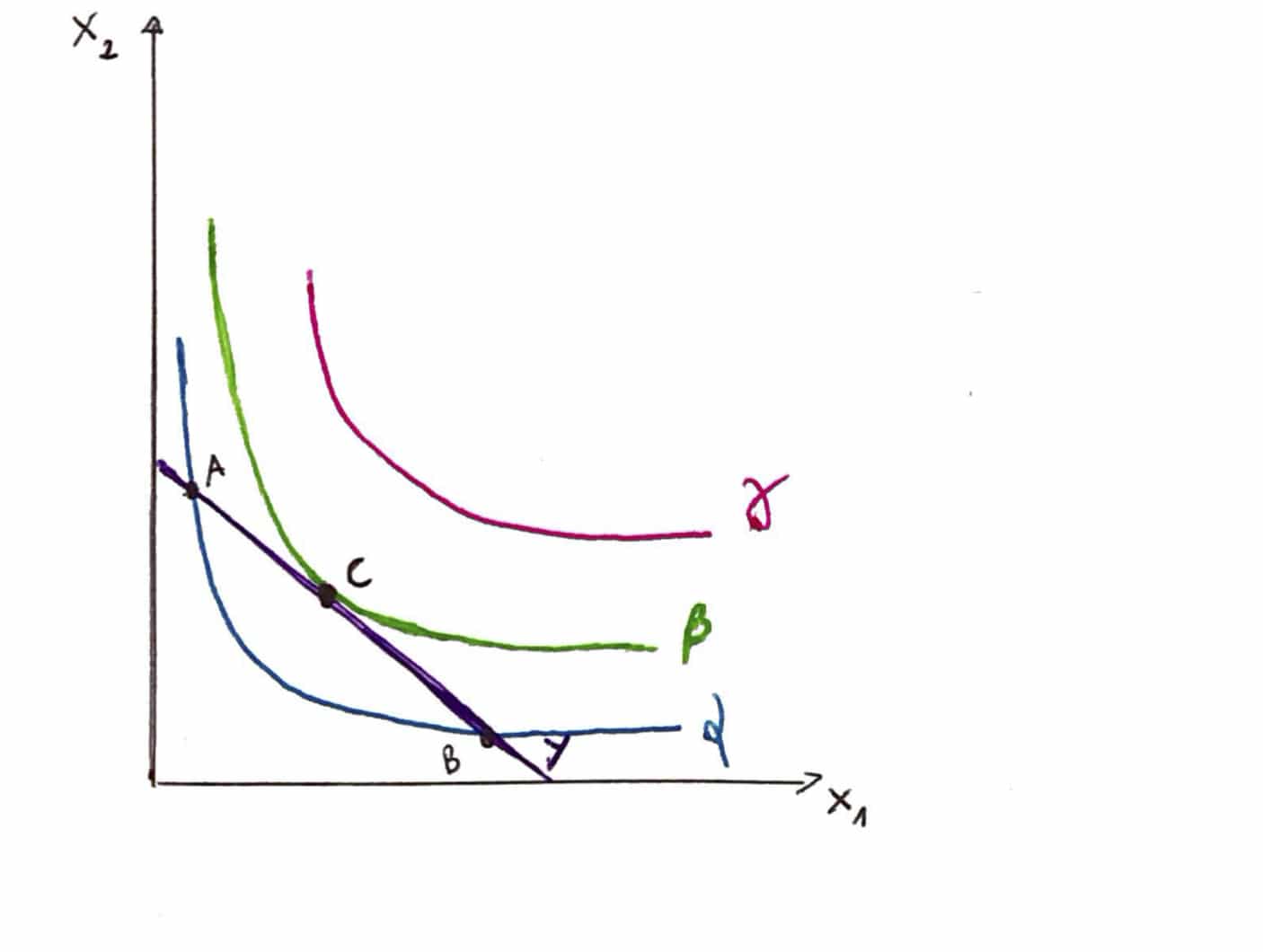

Osserviamo il grafico seguente:

In questo grafico abbiamo un vincolo di bilancio (Y)e tre possibili curve di indifferenza.

Quale tra queste curve sceglierà il consumatore?

Non sceglierà quella azzurra (ɑ).

Potrebbe scegliere alcuni panieri nella curva di indifferenza azzurra (quelli interni al vincolo di bilancio), ma non lo farà per l’ipotesi iniziale di non sazietà. Se il consumatore ha altro reddito, e vuole massimizzare la propria utilità, ponendosi sulla curva alfa non lo farebbe. Sarebbe un comportamento non razionale.

Non sceglierà neanche la curva rosa (ɣ).

Le scelte del consumatore non possono ricadere sulla curva gamma, in quanto è al di sopra del vincolo di bilancio. È al di fuori delle sue possibilità di reddito.

Il consumatore vorrebbe scegliere questa curva (per l’ipotesi di non sazietà), ma non può farlo perché “non se lo può permettere”.

Il consumatore sceglierà di consumare un paniere sulla curva di indifferenza verde (β).

Il consumatore opterà per questa curva, in quanto è quella (tra quelle compatibili con il suo vincolo di bilancio)che gli da la massima utilità.

Dunque la curva di indifferenza scelta dal consumatore è quella tangente il vincolo di bilancio. In particolare, il punto di tangenza è il punto C.

Notiamo anche che per il consumatore è indifferente in quale punto della curva di indifferenza verde porsi (l’utilità è uguale lungo la curva di indifferenza).

Tuttavia, il punto c è l’unico compatibile con il vincolo di bilancio.

Qualsiasi altro punto sulla curva di indifferenza verde non è fattibile per il consumatore. È oltre le sue possibilità. “Non ha i soldi” per permettersi gli altri panieri sulla stessa curva di indifferenza.

Determinare l’ottimo del consumatore con strumenti matematici

Abbiamo visto precedentemente che la pendenza della curva di indifferenza è il Marginal Rate of Substitution (MRS), mentre la pendenza del vincolo di bilancio è il Marginal Rate of Transformation (MRT).

Noi vogliamo trovare il punto in cui le curve sono tangenti, ovvero in cui le due pendenze sono uguali, che significa:

MRT = MRS

Per trovare il punto di ottimo del consumatore, esistono tre modi:

- Il metodo della tangenza

- Il metodo di sostituzione

- Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange

Tutti e tre i metodi consisgono sostanzialmente nel trovare il punto in cui la curva di indifferenza è tangente al vincolo di bilancio.

La soluzione d’angolo

La scelta ottima del consumatore che abbiamo visto fino ad ora, è quella che si vede più di frequente, ed è detta “soluzione interna”.

Comporta il consumo di entrambi i beni (un paniere di beni)in quantità diverse.

Tuttavia, ci possono essere dei casi particolari, detti “soluzione d’angolo”, in cui la scelta ottima comporta il consumo di soltanto uno dei beni.

Abbiamo trattato questo caso specifico nel seguente video preso dal nostra canale YouTube:

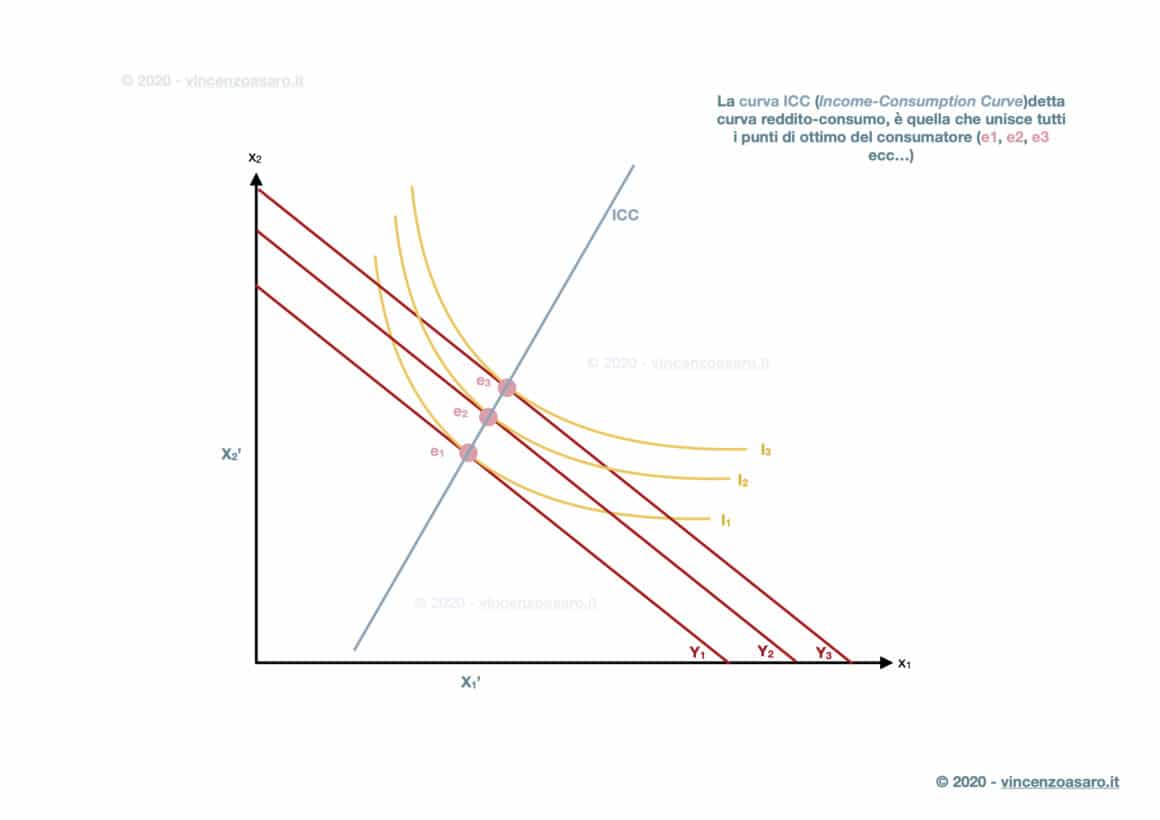

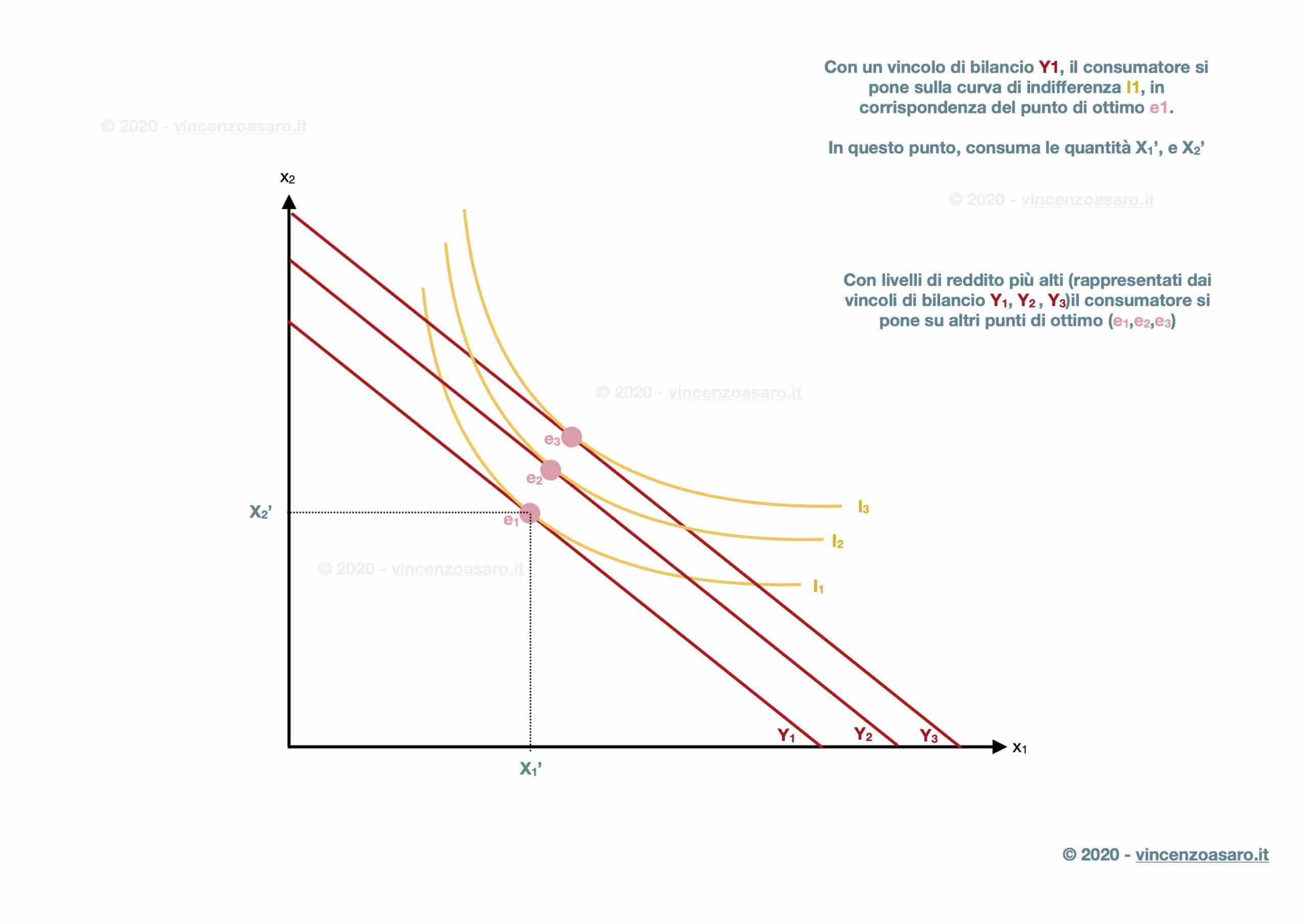

La curva reddito-consumo

Una curva che riassume le scelte del consumatore, a seconda dei vari livelli di reddito, è la curva reddito-consumo (o curva ICC – Income-Consumption Curve).

Abbiamo visto questa curva in dettaglio in un post dedicato, e anche in un video presente nel canale YouTube.

In breve, la forma della curva reddito-consumo è la quella rappresentata in questo grafico:

Domande e risposte sulle scelte del consumatore

Le proprietà delle preferenze dei consumatori sono:

– Completezza

– Transitività

– Non sazietà

Quando si parla di utilità in microeconomia ci si riferisce alla capacità di un bene/servizio di soddisfare i bisogni di un individuo.

Una curva di indifferenza è una curva che indica un’utilità costante lungo se stessa, in corrispondenza di diverse combinazioni di beni.

Il vincolo di bilancio rappresenta il limite di spesa del consumatore, espresso attraverso il numero di beni che il consumatore può acquistare.

Il consumatore può acquistare tutte le combinazioni di beni all’interno del vincolo di bilancio (area evidenziata), e lungo il vincolo, ma non le combinazioni di beni a destra del vincolo.

Quando il prezzo dei beni cambia, il vincolo di bilancio si sposta.

Se cambiano i prezzi di entrambi i beni proporzionalmente, il vincolo di bilancio si trasla.

Se cambia il prezzo di uno solo dei beni, cambia la pendenza del vincolo di bilancio.

Un cambiamento del reddito del consumatore determina una traslazione del vincolo di bilancio (fermi restando i prezzi dei due beni).

In particolare, se il reddito aumenta, il vincolo di bilancio si sposta verso l’alto.

Mentre se il reddito diminuisce, il vincolo si sposta verso il basso.

L’ottimo del consumatore è il punto in cui la curva di indifferenza e il vincolo di bilancio sono tangenti.

Il consumatore, per il principio di non sazietà, sceglierebbe una curva di indifferenza più in alto (che corrisponde ad una maggiore utilità), ma non può farlo per via del vincolo.

Il consumatore di certo non sceglierà una curva di indifferenza che tocca il vincolo di bilancio in due punti (perché sempre per il principio di non sazietà, rinuncerebbe ad un’utilità maggiore).

Quindi la soluzione ottimale per il consumatore, è il punto di tangenza tra curva di indifferenza e vincolo di bilancio.

È una situazione in cui l’ottimo del consumatore non è il punto di tangenza tra il vincolo di bilancio e la curva di indifferenza (perché non esiste un punto di tangenza).

Si hanno, ad esempio, soluzioni d’angolo nel caso di beni che sono perfetti sostituti.

In questi casi, la pendenza della curva di indifferenza è costante (in altre parole, la curva di indifferenza è una retta), quindi la scelta ottima del consumatore consiste nel consumare soltanto uno dei due beni.

Conclusioni sulla teoria del consumatore

In questo articolo abbiamo esplorato le scelte del consumatore, partendo dal concetto fondamentale di utilità. Abbiamo visto come l’utilità totale e l’utilità marginale influenzino le decisioni di consumo e come i consumatori cerchino costantemente di massimizzare la loro soddisfazione.

Successivamente, ci siamo addentrati nelle curve di indifferenza, quelle linee che rappresentano combinazioni di beni che generano lo stesso livello di utilità. Ma sappiamo bene che il desiderio da solo non basta: le scelte di consumo sono sempre vincolate dalle risorse disponibili. Ed è qui che entra in gioco il vincolo di bilancio, che definisce i limiti imposti dal reddito del consumatore e dai prezzi dei beni.

Abbiamo poi unito questi concetti per capire come avviene la scelta ottimale del consumatore: il punto in cui la curva di indifferenza tocca, senza oltrepassarlo, il vincolo di bilancio. È qui che il consumatore trova il suo equilibrio, massimizzando il benessere senza superare le proprie possibilità economiche.

Infine, abbiamo visto che questa regola non sempre si applica in modo perfetto. Esistono eccezioni, come le soluzioni d’angolo, in cui il consumatore finisce per consumare solo uno dei due beni disponibili. Un caso particolare che ci ricorda come, nella teoria economica come nella vita, le scelte possono essere influenzate da molteplici fattori.

Ora che abbiamo completato questo percorso, hai tutti gli strumenti per analizzare con occhio critico le scelte del consumatore in microeconomia e comprendere meglio il comportamento dei consumatori nel mondo reale. Sei pronto a mettere alla prova queste conoscenze?

Facci sapere cosa ne pensi di questo post sulle scelte del consumatore lasciando una valutazione qui sotto!

Bravissimo

Appena ho tempo ti mando il mio caffè ed un caffè pagato

Grazie 1000 Raffaella, gentilissima!

Spero di poter ricambiare il caffè un giorno!